Claudy Raymond, quand il avait 15 ans, regardait avec envie ses copains marins-pêcheurs : ils gagnaient déjà leur vie et lui n’avait rien en poche. Il commence à travailler sur le Colibri, un petit côtier qui pêchait à la journée. En 1963, il va à l’école des Mousses pendant 9 mois. C’était dans les bâtiments en bois de Port-Neuf à la Rochelle. Sa famille n’était pas du métier, son père était chauffeur routier : c’était plus difficile pour lui de se trouver un embarquement. C’est sur l’ Unda (Armement Horassius) qu’ il montera avec son équipement tout neuf acheté « Au Moussaillon », quai Maubec à La Rochelle : panier, bottes et ciré. S’il se souvient de son bosco auprès de qui il a commencé à apprendre le métier : remplissage des aiguilles, montage des pièces du chalut etc, Il se souvient aussi du mal de mer qui ne l’a pas quitté pour cette première marée et qui ne l’a pas dispensé du travail du bord…8 jours sans manger, 8 jours à vomir et à continuer comme si de rien n’était…Heureusement, cela ne durera pas et après deux embarquements, il n’a plus jamais eu le mal de mer.

Retrouvez ici, les récits de navigation !

Souvenirs de nos escales, en Australie, au Japon, à Tahiti, à Madagascar, en Nouvelle Zélande… la « pacotille », Daniel Guimond.

La « pacotille » qui encombrait nos bagages à l’heure du débarquement.

Voici quelques souvenirs, j’espère que les vôtres viendront les compléter.

Dans le port de Singapour des années soixante, il suffisait de franchir les portes du port pour dépenser sans problèmes les devises que l’on venait de retirer chez le commissaire.

Une échoppe proposait du rotin et pouvait vous élaborer n’importe quel meuble à partir d’une simple image dans un catalogue.

Charly, Chinois parlant le Français, voyait passer dans son sa boutique la plupart des équipages des Messageries.

Postes de radio, magnétophones, services à thé, jumelles, cannes à pêche en bambou, il pouvait vous trouver n’importe quel objet recherché, quitte à aller chez un concurrent. Commerçant dans l’âme, il offrait toujours une tasse de thé ou un verre de coca, à tout éventuel acheteur.

A bord du Donaï, j’accompagnais Nguyen Van Trong et Nguyen Van Tich ouvrier et graisseur Vietnamiens, pendant leur tournée d’achats dans le quartier Chinois.

Le père Gallois se joignait à nous pour ces sorties, dans des endroits ou le dépaysement était total.

Commandes pour le retour de la tournée d’Asie, durs marchandages dans les arrière-boutiques aux mélanges d’odeurs si particulières, indescriptibles de l’Asie, négociations avec de savants calculs sur les bouliers …

On y trouvait des boites de letchis, ou de petits oiseaux (de la taille des boites de sardines) , du niockhman, mais aussi du tiger baume et autres médicaments chinois.

Négociations qui se terminaient par une soupe chinoise ou un riz cantonnais, le père Gallois, lui, préférait les œufs de cent ans.

La serviette chaude relaxante marquait la fin du repas.

A Sihanoukville la ville était éloignée de quelques kilomètres du port, le trajet s’effectuait à 5 ou 6 passagers dans des remorques attelées à des motos… La ville n’était encore qu’un carré de brousse défriché sur une idée du prince Sihanouk, avec les rues à peine ébauchées, un marché central où l’on trouvait vannerie, poteries et toutes sortes d’objets usuels très décoratifs… La rue la plus construite, la plus haute, celle des bars, abritait des commerces dont je ne vous donnerai aucunes précisions…

Après la revente des cartouches de Craven récupérées dans différentes caches à bord (les douaniers n’étaient pas trop durs), les poches étaient bien garnies de riels.

A Saigon, mes deux camarades Vietnamiens se chargeaient de me pourvoir en devises.

Commençait pour eux la récupération dans les cabines d’une quantité incroyable de marchandises qu’ils y avaient entreposées

Casques coloniaux en liège, sandales plastique, outils de tour, pièces de quatre chevaux Renault et de Dauphines d’occasion …

Tout ce matériel était reparti sur les feuilles de déclarations de l’équipage, pour tromper la douane qui n’était certainement pas dupe.

Pour le retour était embarqué toute une gamme d’aliments destinés a des restaurants Marseillais, mais aussi disques d’opéra Chinois ou Vietnamien et tout ce que leurs compatriotes exilés ne trouvaient pas en France.

A Bangkok avait lieu un tout autre commerce…

Hong Kong était la reine des escales pour la pacotille

A peine arrivé les tailleurs confectionnant les bleus de Chine essayaient de prendre un maximum de commandes.

Vestes et pantalons à boutons Chinois, combinaisons de travail, shorts, casquettes …mais aussi costumes sur mesure, à des prix défiants toute concurrence, cravate en prime.

Tout était livré au retour du Japon, pas d’argent versé d’avance la confiance était une règle, pourtant certaines commandes étaient importantes.

L’étiquette des fabricants cousue sur chaque vêtement avait une consonance bien Française :

Martin, Filou , l’Anti Cher .

La casquette Marseillaise, le bleu de Chine et les chaussures blanches étaient très portés sur le port de Marseille et il y avait une forte demande dans ce port, mais aussi à Alger quand il nous arrivait d’y relâcher.

Les portraits ou photos de famille se retrouvaient immortalisés sur le fond d’assiettes décoratives.

Les marchandises étaient déballées dans les coursives équipage, qui voyaient défiler tous les gens du bord, tant pis pour ceux qui avaient travaillé la nuit.

Marie (ce n’était certainement pas son nom de baptême) avait les plus grosses ventes de nappes brodées.

A terre l’Emporium bazar proposait les mêmes marchandises, parfois à des prix plus intéressants.

Les objets en bois sculptés, incrustés ou doublés de nacre, étaient achetés à Manille.

Le plein de services à thé ou café ou même de services de table complets se faisait au Japon.

La marque Noritaké avait la préférence sur les cargos, garantissant l’échange des pièces cassées.

Gants de travail tricotés, par paquets à bas prix, l’Asie était en avance sur nous pour la protection des mains.

Les magasins qui regorgeaient de marchandises étaient bien tentant, mais j’avais vite appris à me contrôler, devant l’inutilité de certains achats.

Un complément pouvait être fait au retour à Djibouti ou à Aden, ports francs, à des prix imbattables.

Pendant la traversée du canal de Suez le marché des coursives proposait babouches, ceintures, poufs …, en cuir plus ou moins bien tanné qui avait une odeur particulière, que j’appelais odeur de l’Egypte.

Certains affirmaient que le cuir des chaussures ne résistait pas à la première averse.

Sous le manteau, les marchands ou les canotiers proposaient un produit à base de mouche cantharide, censé avoir certaines vertus…

A l’arrivée en France, les bateaux du Japon étaient particulièrement visés par la douane.

Débarquer toutes ces marchandises donnait lieu à toute une gymnastique avec les feuilles de douanes et de déclarations de pacotille des gens qui continuaient le voyage.

Il fallait tout déclarer, les douaniers étaient très pointilleux.

Les déballages sur le quai des bagages pour les contrôles des douanes étaient courants, et la hantise des chauffeurs des taxis Bretons.

Si au Havre les colis étaient acheminés par l’entreprise Calberson ou la « petite vitesse » SNCF, Marseille était le seul port ou l’on trouvait la profession de pacotilleur.

Ces pacotilleurs s’occupaient de toutes les opérations, des formalités à la douane au débarquement.

Le volume de pacotille des cargos n’avait rien à voir avec celui des paquebots et ce métier a disparu avec eux.

Plus besoin d’aller si loin maintenant pour acheter ces marchandises à bas prix.

Elles arrivent à notre porte par conteneurs entiers.

Je suis persuadé que beaucoup des souvenirs, bibelots et objets rapportés terminaient souvent leurs vies dans les greniers, les goûts des épouses n’étant pas obligatoirement les mêmes que ceux des maris.

Daniel Guimond.

Pacotille, Hong Kong, suite.

De Kowloon ou nous étions à quai, la traversée avec le ferry nous permettait de découvrir Victoria.

Dans certaines rues en pentes de la ville on trouvait des concentrations d’artisans qui pratiquaient le même métier.

Ferblantiers, qui confectionnaient toutes sortes d’ustensiles ménagers .

Restaurants de rues, dont les odeurs n’étaient pas toujours agréables la journée avec le soleil.

Artisans du bois, qui effectuaient leurs perçages avec un curieux appareil, la rotation de l’outil était obtenue, avec un arc semblable à celui de nos jeux d’enfants, auquel était donné un mouvement de va et vient.

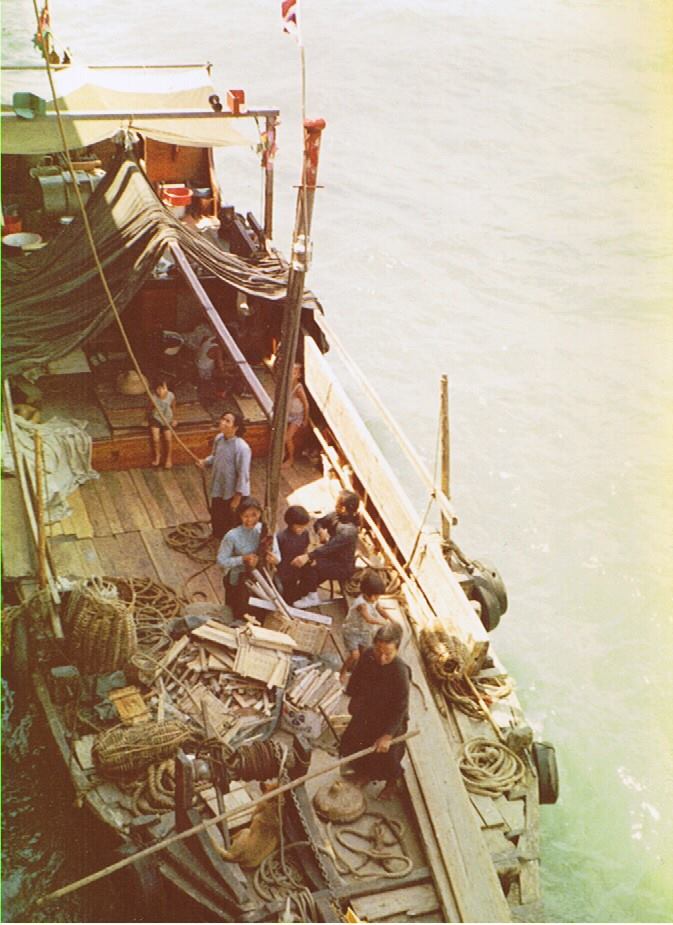

Il y avait aussi le mouillage, ou les jonques de la Chine Populaire attendaient le transfert de leurs marchandises sur celles de Hong Kong , contraste avec celles presque luxueuses de l’ile et leurs sœurs .

Toute une famille logeait à l’arrière de ces jonques et participait à la manutention lorsqu’elles étaient à couples de nos cargos

Les barges étaient équipées de mats de charge et de treuils savamment bricolés, les postes pour la manœuvre de tout ce matériel étaient souvent occupés par de frêles jeunes filles.

La concentration de toutes ces embarcations au mouillage, formait un véritable village flottant.

Le mouillage, peut être d’attente qui se trouvait non loin de l’aéroport de Kai Tak permettait de voir les décollages et atterrissages impressionnants des avions long courriers au dessus de la baie .

L’arrivée du Korrigan, à la Scan Deutsch, avait provoqué la fermeture des agences d’Extrême Orient, et la fin de toutes ces belles escales, les cargos ayant été retirés de la ligne.

Il ne restait qu’une vingtaine d’heures à Singapour, et une nuit à Hong Kong, dépassant rarement deux jours à Kobe ou Tokyo, effectuant son tour du monde en un peu plus de deux mois .

Daniel Guimond.

-----------------------------------

« Une Chaloupe pour Dahouët »

Il y a un an disparaissait notre ami Jean-Marie Bihouée, administrateur du Demi- Soldier. Il était aussi administrateur de l’association « Une chaloupe pour Dahouët ». Pour lui rendre hommage et que l’on ne l’oublie pas, nous publions cette belle histoire de «la Pauline ».

&&&&

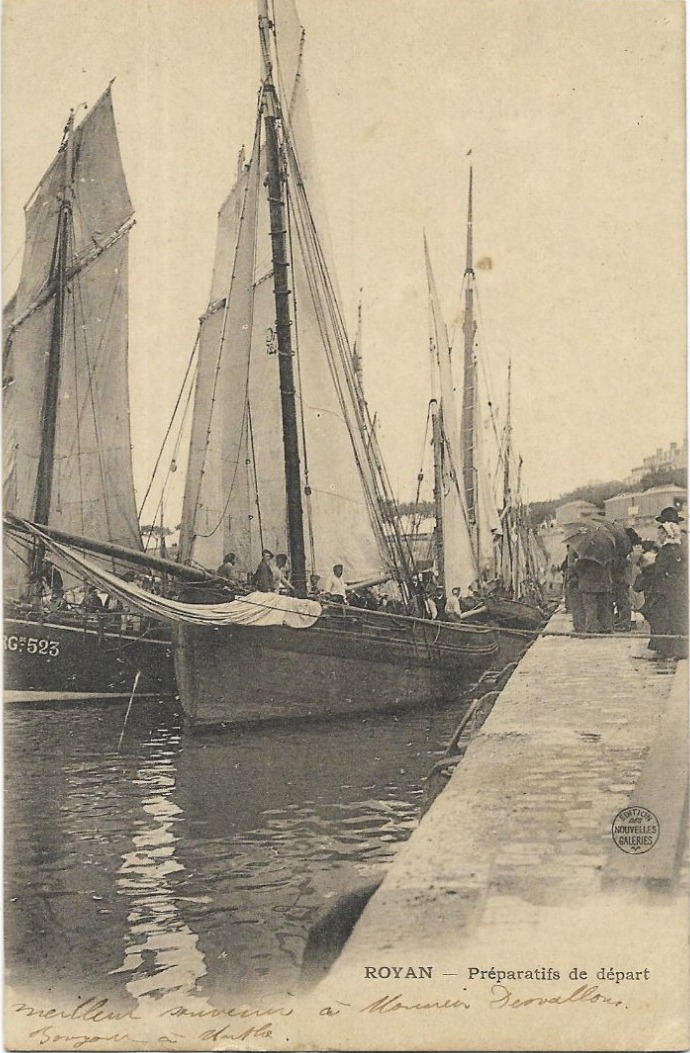

L'Association, « Une Chaloupe pour Dahouët », a été créée en 1989. Son objectif était de réunir les fonds et les soutiens pour lancer la construction à l'identique d'un bateau typique du siècle dernier, suite à un concours initié par « Le Chasse Marée », la Revue du Monde Maritime.

A Dahouët, c'est la réplique d'un bateau datant du début du 20ème siècle qui est choisie. Cette réplique va être construite par les chantiers Yvon Cochet à Plouguiel, près de Tréguier et mise à l'eau en 1991.

En juillet 1992 a lieu à Brest le premier grand rassemblement de centaines de vieux gréements. Pauline remporte le deuxième prix du plus beau bateau dans sa catégorie lors de cette grande fête maritime !

L'authentique Pauline fut construite par les chantiers de marine Bonne-Lesueur, à Kérity près de Paimpol et mise à l'eau le 4 juillet 1901. Hippolyte Guinard, marin de Dahouët, était le propriétaire et patron de Pauline à cette époque.

Du 15 juillet 1901 au 8 février 1910, le navire avait un rôle de bateau pilote, afin de guider les navires marchands qui arrivaient à Dahouët par la passe très étroite de l'entrée du port. A cette époque, vers les années 1910, le trafic maritime était important. Le port de Dahouët servait à l'exportation de pommes de terre, de cidre et de céréales et à l'importation de charbon et de sel ( pour saler les morues pêchées à Terre-Neuve).

A partir du 9 février 1910 et jusqu'au 22 mai 1914, Pauline fut achetée par des marins d'Erquy, Jean et Julien Pellois, qui l'utilisaient comme bateau de pêche côtier durant la saison d'hiver et au bornage (commerce de port en port) pendant la saison d'été. En 1917, Pauline fut achetée par un patron de Pleubian qui l'utilisait pour faire du bornage puis pour le ramassage du goémon ( utilisé comme fertilisant).

En 1933, Pauline a fait naufrage en talonnant une roche au large de Pleubian, près de l'île Maudez.

Le 27 mars 1933, Pauline fut rayée du Registre d'immatriculation au quartier de St-Brieuc.

Si l'on veut classifier Pauline, on dira qu'elle est, de par sa taille ,une chaloupe et de par sa voilure un lougre flambart à taillevent (grand voile) bômé.

Pauline est aujourd'hui la réplique du bateau-pilote qu'elle fut une partie de sa vie. En termes maritimes, un bateau-pilote se reconnaît, encore de nos jours, à la couleur de sa coque, qui est noire, soulignée d'un liston blanc. Le bateau-pilote porte également une ancre et son numéro d'immatriculation (SB 737 pour Pauline), brodés dans sa grand-voile. IL fallait un bateau rapide pour guider les cargos entrant en baie de St-Brieuc, raison pour laquelle la surface cumulée de ses voiles atteint 95 m2 ( grand-voile ou taillevent, misaine, foc et hunier), pour une longueur de coque de seulement 9,48 mètres, une longueur hors-tout de 16,30mètres et un déplacement de 12 tonnes. Pauline peut aujourd'hui embarquer jusqu'à 12 marins, y compris le patron et les équipiers.

Pauline revit aujourd'hui, grâce à l'Association « Une Chaloupe pour Dahouët », pour le plus grand plaisir de la Ville de Pléneuf-Val-André et le nôtre ! La Pauline est classée Bateau d'Intérêt Patrimonial et contrôlée par les Affaires Maritimes pour les autorisations de navigation.

CONTACTS PAULINE

« Une Chaloupe pour Dahouët » Quai des Terre Neuvas 22370 Pléneuf Val André.

Tel. 02 96 63 10 99 Mail : contact@lapauline.com Internet : www.lapauline.com

Facebook : https ;//www.facebook.com/dahouet.la.pauline

Instagram ; la-paulinesb737

-----------------------------------

Capbreton - Stèle à la mémoire des aviateurs et des pêcheurs !!!

Octobre 2023, je regarde passer la drague Fort-Boyard, les badauds ne manquent pas, il est rare de voir passer un navire aussi grand dans le Boucarot, le chenal d’accès au port de Capbreton. Le dernier dragage remonte à plus de 20 ans, le port reçoit les eaux et les sédiments des deux « fleuves » du bassin versant le Bouret et le Boudigau, mais aussi du sable de l’océan en suspension à chaque marée de flot.

Mon regard est attiré sur le quai derrière la capitainerie par une sorte de menhir envahi par la végétation à ses pieds. Une plaque commémorative y mentionne un fait de guerre ignoré du grand public : le crash d'un bombardier B24 américain, abattu par la défense aérienne allemande le 27 mars 1944, à un mile devant la plage de Capbreton, faisant six victimes, quatre aviateurs étant sauvés par les pêcheurs locaux. Sur la face opposée du « menhir » une autre plaque est apposée à la mémoire des évadés de France par l’Espagne pour rejoindre le général De Gaulle.

Fort intrigué, j’ai aussitôt cherché sur Internet pour en savoir davantage, et suis tombé sur un article de l’association « Côte Sud Mémoire Vive » signé Jean Lartigue, dont je reproduis quelques extraits et témoignages avec son autorisation.

J’y ai appris que le père des frères Dupey, était l’un des pêcheurs qui s’étaient portés au secours des malheureux aviateurs. Jean et Roger Dupey aujourd’hui disparus étaient adhérents de notre association de pensionnés de l’ENIM. Roger nous a quitté en 2022, je le croisais fréquemment sur les quais, toujours vêtu d’une vareuse rouge délavée sans doute aussi vieille que la bécane sur laquelle il circulait.

Roger était une figure du port, ancien pêcheur et garde-champêtre, toujours prêt à prendre la mer pour rendre service, expliquer nœuds et épissures aux usagers !

Il avait assisté avec son frère à l’inauguration de la stèle le 27 mars 2004, 60 ans après le drame, et c’est leur père Henry Dupey , patron depuis quatre jours seulement du « Laure-Ja » au moment des faits qui recueillit deux des quatre aviateurs rescapés.

Au fil des ans de nombreux incidents de pêche s’étaient produits dans la zone de l’impact, grâce à la détermination de M. Eric Dupré, responsable du club de plongée Le Mérou basque qui a retrouvé des pièces de l’épave et permis l’identification du B52, cette stèle sort de l’oubli un douloureux épisode de la guerre.

Rappel des faits : les forces alliées, voulant donner un signal fort à la Résistance française, mais aussi tromper la vigilance ennemie en faisant croire à la préparation d'un débarquement sur les côtes atlantiques, décident une attaque simultanée des bases et aéroports de ces régions. Le 20 mars 1944, la BBC distille sur ses ondes un message à l'adresse de la France combattante: « Les violettes de Parme fleuriront». Biarritz-Parme fait partie des objectifs.

Une semaine plus tard, le 27 mars 1944, le bombardement est effectif, et un déluge de bombes s'abat sur Saint Jean d'Angély, La Rochelle/La Leu, Chartres, Tours, Cayeux, Bordeaux/Mérignac, Cazaux, Mont de Marsan, Pau/Pont Long, Biarritz, dans le cadre de la mission n° 282.

Quelques sept cents bombardiers de l'US Air Force, B17 (forteresses volantes), B24 Libérator, du 458th BG et du 466th BG de la 8ème Force aérienne des Etats-Unis, appuyés par neuf cent soixante chasseurs P38s, P47s, P51s participent à l'opération. Au retour, 3 B17, 5 B24, 2 P38, 5 P47 et 3 P51 seront portés manquants, ainsi que 71 aviateurs. Parmi les avions qui ne rentrent pas à leur base, en Angleterre, figure le bombardier B24 42 109836 matricule 3590. Il a participé avec succès au bombardement de la base de Mont de Marsan, depuis une altitude de 10.000 pieds, mais après s'être délesté de ses bombes, l’appareil est atteint, ainsi qu'un autre B24, par les tirs nourris de la FLAK (défense anti-aérienne). L'extrémité d'une aile est emportée, et le moteur n°4 prend feu. Il est 14 h 38. Richard E Harleman le pilote se voyant dans l'impossibilité de rejoindre sa base anglaise, décide de gagner l'Espagne, plus proche, et neutre.

Il abandonne sa formation, tout en réduisant son altitude, et quand il atteint la mer au niveau de Capbreton, il est si bas qu'il devient une proie facile pour les canons de 75mm de la FLAK côtière installée dans les blockhaus (1).

Durement touché, l'appareil s'écrase à deux miles et demi du rivage. Le contact avec l'eau est si violent que le B 24 se casse en deux, éjectant la moitié des occupants, surtout les canonniers.

Ainsi, les sergents James Crane, Lee H Fields, John Pétricevich, Joseph G Benoit (dont l'origine est française) et le lieutenant Paul F Baum, les cinq plus ou moins blessés, peuvent encore espérer. Les navigants, quant à eux sombrent avec l'avion.

Intervention des pêcheurs capbretonnais :

« On sait que le « Laure Ja », appartenant à Louis Cazobon, dont le nouveau patron depuis le 23 mars 1944 s'appelle Henri Dupey (père de Jean, Georges et Roger), est sur les lieux. Il n’y a eu que 4 rescapés, cela est confirmé par Joseph Benoit, seul survivant connu, le sergeant Pétricevich ne s'étant pas manifesté depuis sa déportation en Allemagne, on ignore s'il est toujours en vie ou bien décédé. Un cinquième, Paul F. Baum, nagea bien quelques instants auprès de Joseph Benoit, mais, trop atteint il coula rapidement. La mer rejeta son cadavre le lendemain sur la plage, où les Allemands le ramassèrent. Il comptait sept impacts de balles. Ce sont donc quatre survivants, que les Capbretonnais ramènent à terre, à bord de leurs frêles embarcations. Cela suffit pour rendre espoir à John Pétricevich, légèrement blessé, tout comme James Crane, alors que Lee Fields (brûlé) et Joseph Benoit (jambe cassée) sont plus touchés, mais tous vivants. Comme il fallait s'en douter, le comité d'accueil est bien là, les Allemands prennent possession des rescapés, pour les conduire à Hossegor, dans la villa « Adalga », route du Golf, puis à l'hôpital de Dax ».

Commémoration : une cérémonie a eu lieu en mai 2015 organisée par Philippe Bouvet, le président des Usagers du port de Capbreton, Jean Lartigue, le président de Côte sud mémoire vive, et Christian Lavaufre, historien spécialiste du bombardement de Mont-de-Marsan à l’occasion du passage dans la région de Randy Fields, le fils de Lee Fields, pour la première fois en France, avant d’entamer un pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Randy, 57 ans, qui est retraité et vit aujourd’hui dans l’Idaho, ainsi rencontré Roger Dupey le fils de celui qui avait sauvé son père, un grand moment d’émotion. Ensemble, ils ont déposé une gerbe à coté de la plaque commémorative située devant la capitainerie, et sont partis en mer, pour déposer une autre gerbe, sur le lieu du crash.

Citons Anne-Marie Bellenguez de l’association Côte-Sud :

« Nous étions en grande sympathie avec Roger qui, comme son père était marin pêcheur et comme lui a fait partie du corps des sapeurs pompiers. Il s'intéressait à notre histoire locale et il a manifesté un bonheur intense en serrant dans ses bras le fils de celui que son père avait sauvé. Ce fut un grand moment d'émotion. Randy Fiels répétait: Si mon père n'avait pas été sauvé par le tien, je ne serais pas là... Ce qui nous reste de Roger, ce ne sont que de bons souvenirs. »

« Voilà quel fut le rôle de nos braves pêcheurs capbretonnais, et qui justifie, qu'en 2004, une journée pour se souvenir, soit marquée par l'apposition d'une plaque commémorative, à la capitainerie du port. »

B Giland

(1)Les blockhaus sont aujourd’hui partie de l’histoire, du patrimoine de Capbreton et sont un témoin du recul du trait de côte. Prisé des surfeurs le lieu est désormais connu « plage de Santocha ».

-----------------------------------

Il était une fois la Covid aux Caraïbes !!!

La Covid (Corona Virus Disease) est là, et, après l'explosion localisée en République Populaire de Chine, le nuage toxique se répand sur l'humanité toute entière et les Etats sont en effervescence.

Le virus ne connaît pas de frontières et la pandémie qui affecte l'humanité provoque un désordre sans nom en même temps qu'une vague de décès parmi les plus fragiles d'entre nous. Les marins n'échappent pas à la règle et d'autant moins que la nature de notre activité induit des échanges croisés multiples qui décuplent les risques de contamination.

La mise en œuvre de quarantaines et les cloisonnements qui en résultent sont censés assurer la pérennité des échanges commerciaux par voie maritime en préservant les équipages de la contagion. Les armements et les Etats prennent des mesures strictes, parfois très coercitives, afin de juguler les risques et de ne pas interrompre les flux commerciaux dont les enjeux sont considérables au plan sanitaire bien sûr mais presque tout autant d'un point de vue financier.

Il en résultera une belle cacophonie « réglementaire » et les mouvements d'équipage en seront affectés, provoquant des durées d'embarquement de près de douze mois pour nombre d'entre nous et ce en dépit de toutes les règles internationales (MLC) en vigueur. On en parlera peu dans les médias, oserais-je dire une fois de plus, et les marins paieront un tribut augmenté afin d'assurer la continuité du service.

|

C'est dans ce contexte que j'appareille, aux commandes du LNG Unity, navire gazier de 154 000 m3 de la compagnie

GAZOCEAN au départ de Cameron (LA/USA) et à destination de Cristobal (Panama) en ce dimanche 21 mars 2021 à 07h21 (TU-5) équipage au complet de 32 marins et officiers, navire

chargé partiellement à 110 000 m3 de GNL. Une importante relève a été effectuée la veille et tous les embarquants répondent aux exigences réglementaires de vaccination et de quarantaine ainsi qu'aux prescriptions sanitaires de la compagnie. De plus, les marins philippins sont assujettis à un régime qui leur impose une période de quarantaine pendant les 15 jours précédant leur départ accompagnée d'un test Covid à l'entrée et à la sortie du centre de rétention. En cas de test positif à la sortie, leur départ sera différé autant que nécessaire. Dès leur arrivée sur le sol US, un dernier test est effectué avant embarquement conformément aux exigences des différents acteurs (compagnie, terminal gazier, Etat…) bref, la filtration est maximale et les mesures prises sous l'égide de l'OMS semblent à la hauteur du risque encouru. Mais c'est sans compter sur la sournoiserie virulente de Sars-Covid19 ! |

|

Le mercredi 24 mars 2021 vers 08h30 (TU-5) un marin philippin (que nous appellerons Juan afin de préserver son anonymat) âgé de 37 ans et en bonne santé apparente demande à être vu à l'infirmerie se plaignant de douleurs abdominales.

Sur la table d'examen et après une palpation de l'abdomen au niveau du diaphragme il dit se sentir mieux en position allongée et au vu des paramètres vitaux mesurés et normaux, en concertation avec le second capitaine, je lui administre 1 gramme de paracétamol et l'envoie se reposer dans sa cabine pour le reste de la matinée et lui demande, s'il se sent mieux, de ne reprendre son activité que l'après-midi.

Vers 16h00 ce même jour Juan est toujours souffrant, il respire avec difficulté et les paramètres vitaux sont nettement dégradés (fièvre à 40° C et oxymétrie à 93%).

Après une minutieuse et rapide évaluation de la situation faite conjointement avec le second capitaine, je décide de recourir à une téléconsultation médicale en urgence auprès du CCMM Purpan au moyen de l'unité mobile TELEMED pour une transmission rigoureuse des paramètres enregistrés doublée d'un appel téléphonique pour la description des symptômes observés par nous à bord. En fin de conversation avec le médecin du CCMM Purpan et après son analyse des données transmises le diagnostic tant redouté tombe : Juan est très probablement infecté par le Sars-Covid 19 et le médecin recommande une MEDEVAC dès que possible vers l'hôpital le plus proche tout en nous transmettant ses premières prescriptions de soins et surtout d'oxygénothérapie en urgence.

C'est la grosse tuile au milieu de nulle part entre le Honduras et la Jamaïque ! (Position : L = 16°40' Nord ; G = 080°06', 7 Ouest)

Tout d'abord au plan médical car le pronostic vital de Juan est probablement engagé - la suite nous le confirmera - il faut agir vite. Ce que je fais en décidant de dérouter le LNG Unity et à 17h00 nous faisons route sur Kingston (Jamaïque). C'est le port qui présente le plus d'atouts en termes de proximité, de capacité à dispenser des soins et procéder à une MEDEVAC appropriée, immédiate et sûre. La suite nous révèlera des difficultés que j'avais sous-estimées liées à la pandémie qui frappe également très durement la Jamaïque.

Dans le même temps il faut protéger l'équipage et réorganiser la vie à bord immédiatement, ce que le second capitaine prend en charge avec le plus grand soin car nous avons mesuré ensemble l'ampleur du danger qui nous menace. Les mesures suivantes de quarantaine et d'isolement sont prises sur le champ et elles vont se révéler salutaires :

|

|

- Les précautions usuelles et recommandées « Covid » seront affichées et rappelées (port du masque facial et de gants, distance de sécurité, lavage de mains fréquent et usage de gel hydroalcoolique, pas de rassemblements ni de crachats ou d'éternuements non contrôlés, etc.) bref : la totale !

En parallèle, j'active la cellule de crise de la compagnie qui devra se charger d'alerter les équipes d'interventions locales à l'arrivée à Kingston (agents et autorités diverses). La cellule de crise de l'affréteur et propriétaire du navire (TOTAL à ce moment-là) entre également en jeu et tout est mis en œuvre pour m'épauler dans la gestion de cet évènement en coordination avec la direction de la compagnie et les autorités du pavillon RIF via le MRCC Gris-Nez.

Ce sont tous ces intervenants qui contribueront à conduire efficacement cette bataille vers une issue heureuse.

Bataille ?... C'est le mot et la première étape est de parvenir à garder un niveau d'oxygène suffisant pour assurer l'oxygénothérapie et la survie de Juan car à raison de 7l/min il me reste moins de 48 heures d'autonomie.

Au vu des réserves, même si par chance elles ont été très largement augmentées* (dix fois supérieures à la dotation réglementaire), la marge libre reste courte, il faut faire vite, alors : en avant toute maximum sur Kingston où nous prenons le mouillage le jeudi 25 mars 2021 à 07h50 (position L = 17°53' Nord ; G = 076°46',4 Ouest).

Les formalités administratives locales passées, ma première requête consiste en un réapprovisionnement urgent d'oxygène médical car à cette allure les réserves s'épuisent à vue d'œil et il convient d'agir au plus vite car il ne me reste qu'une trentaine d'heures avant épuisement des réserves d'O², c'est très court compte tenu du contexte de pénurie qui affecte lourdement la République Jamaïcaine qui est elle aussi gravement touchée par l'épidémie et ne sait plus où donner de la tête.

C'est la raison pour laquelle le Jamaican Ministry of Health refusera d'accepter Juan sur le territoire jamaïcain sauf pour une MEDEVAC extemporanée par voie aérienne vers un autre pays et organisée par nos soins, charge au bord de débarquer le patient, les Coast Guards refusant aussi d'utiliser leur personnel et leurs embarcations pour effectuer le transport vers la terre.

L'agent maritime a été informé par avance de mes besoins et après de fastidieuses tractations croisées avec le bord et le service achat de GAZOCEAN il finit par livrer des bouteilles d'oxygène en quantité suffisante et en plusieurs expéditions : fin de la première étape !

|

|

|

|

Après quelques échanges parfois âpres avec les autorités nous tombons d'accord sur un protocole d'évacuation qui se

fera le samedi 27 mars 2021 à 05h47 en utilisant l'embarcation de secours rapide (FRB) du LNG Unity sous la conduite d'un lieutenant assisté d'un officier mécanicien : fin de la

deuxième et douloureuse étape ! Douloureuse car, jusqu'au dernier moment alors que les réserves d'oxygène étaient proches de zéro Juan était en grande difficulté respiratoire, aux limites de l'asphyxie et tout ça à cause de l'attente trop longue de l'arrivée de l'ambulance sur le quai, conséquence des interminables atermoiements des administratifs locaux. Finalement, quelques temps après avoir été pris en charge par une ambulance, Juan devait être conduit jusqu'à l'aéroport de Kingston d'où il s'envolait par avion privé vers Fort-de-France où il fut accueilli à l'hôpital Pierre Zobda-Quitman. Ouf ! … il était grand temps ! Pour mener à bien cette troisième étape cruciale tous les acteurs déjà cités ont dû déployer beaucoup d'énergie, et je ne les en remercierai jamais assez, afin de coordonner l'évacuation et de faire accepter Juan en Martinique également touchée par la Covid et qui ne voyait pas d'un très bon œil l'intrusion dans son hôpital (CHU) déjà bien surchargé d'un malade lourdement affecté. |

|

|

Heureusement l'effet du pavillon RIF a été déterminant pour venir à bout des quelques

maladroites et inopportunes réticences locales et le lendemain dimanche 28 mars 2021 je recevais un message de suivi m'assurant que Juan était sauf et qu'il souffrait d'une sévère

maladie pulmonaire. Mission accomplie : le marin est sauvé ! Mais dans ce genre d'évènement ça n'est jamais tout à fait fini et nous étions devenus « les pestiférés des Caraïbes », plus personne ne voulait de nous ! qui voudra bien accueillir 31 marins devenus des « cas contact » infréquentables ? nous nous imaginions déjà en « Flying Dutchman » errant dans les eaux Caraïbes assis sur notre bonbonne de gaz à la dérive ! … c'est fou cette tendance des marins à imaginer des horreurs ! Après plusieurs échanges avec la compagnie et l'affréteur (car n'oublions pas que le navire était toujours chargé) j'ai pu défendre la meilleure option à mon sens consistant à obtenir un blanc-seing sanitaire dans les eaux territoriales françaises les plus proches et les plus maniables pour les opérations à venir, à savoir Fort-de-France en Martinique. Et c'est ainsi qu'après plus de 10 jours de mouillage devant Fort-de-France, deux séries de test Covid espacées conformément aux règles sanitaires et de nombreux échanges avec les autorités locales, le LNG Unity a pu retrouver un statut le rendant à nouveau fréquentable et l'équipage une vie normale et un grand sourire de soulagement ! En conclusion, je tiens une fois encore à saluer l'efficacité et la réactivité de la direction de GAZOCEAN au moment des faits ; la disponibilité et l'action exemplaire de la cellule de crise de TOTAL qui a su mettre tous les moyens techniques et financiers indispensables au succès d'une telle entreprise ; le grand professionnalisme des médecins et des équipes du CCMM Purpan dont l'action a été déterminante dans la survie de Juan et qui rendent la vie des marins au long cours plus sereine et plus sûre tous les jours; l'écoute attentive et la grande compétence des personnels du MRCC GRIS-NEZ qui m'ont été d'un grand secours pendant les moments les plus difficiles de cet épisode; le sens des priorités et la bienveillance du département Achats de GAZOCEAN qui a réalisé des prouesses pour approvisionner l'oxygène en temps et en heure et enfin j'exprime ma plus grande reconnaissance à chacun des membres d'équipage présents lors de cette crise et salue leur dignité et leur comportement exemplaires qui nous ont permis de sortir sains et saufs de ce funeste évènement. J'aurais aimé ne jamais avoir à vous raconter cette histoire mais le sort en a décidé autrement, je n'y peux rien, cependant dans ces instants j'ai quand même rencontré de belles personnes. Chaleureuses félicitations et remerciements à toutes et à tous qui m'avez aidé et soutenu et longue vie à Juan !

Commandant Jacques Casabianca

membre de l'AFCAN |

|

* : la dotation réglementaire en oxygène au moment des faits était de 2 unités de 5l/180 bars et elle avait été considérablement augmentée de deux bouteilles de 45l/200 bars suite à des incidents respiratoires légers ayant affecté des marins après des inspections de ballasts. Cela a été déterminant dans la survie de Juan. Il est aussi important de signaler que, suite à cette crise majeure, GAZOCEAN a décidé d'équiper ses navires d'appareils respiratoires individuels générateurs d'oxygène et a suggéré aux autorités maritimes françaises d'adapter les textes en conséquence.

-----------------------------------

Contes de la Passe aux Bœufs et autres chroniques de l’île Madame : "Un pilote nommé Étienne."

Un jour, en faisant le tri de vieux papiers familiaux oubliés dans une boîte en fer blanc, je tombais sur cette citation consignée de la main du capitaine de vaisseau Le Mazurier dans le livret militaire de mon arrière-grand-père Étienne Bourron. À cette époque de sa vie il officiait en tant que pilote à bord du navire de transport Finistère.

Le Mazurier certifiait que « le pilote de la Flotte Bourron Étienne, embarqué sur ce bâtiment de Brest à Rochefort, s’était parfaitement acquitté de ses fonctions notamment dans les atterrissages de Rochefort où le navire avait dû rentrer dans la Charente par une brume tellement épaisse qu’elle masquait tous les alignements. Bourron a dirigé le navire en praticien consommé », écrivait-il dans son rapport qu’il signait « au mouillage de l’île d’Aix, le 7 août 1875 ».

_ Franchement, j’aurais eu mal de ne pas être capable de remonter ma Charente sans encombre ! racontait Étienne quelques temps plus tard lors d’une visite à son demi-frère Isidore Bourron, alors instituteur à Saint-Nazaire. Même les yeux fermés je la naviguerais !

Et ce n’était pas de la vantardise de sa part ! En effet, Étienne en connaissait toutes les sinuosités, ses lacets majestueux pénétrant dans les terres et les courants de son chenal dont il fallait se méfier. Faut dire qu’il connaissait un peu le coin ! Dès l’âge de 12 ans il avait débuté à la petite pêche en tant que mousse sur la chaloupe Vénus, appartenant au père Chevalier. Puis il passa au bornage et au cabotage sur les canots L’Africaine et Zéphyr avant d’être recruté à la Station de pilotes de Port-des-Barques en tant que novice sur des chaloupes remontant la Charente.

Le fleuve n’avait donc pas de secrets pour lui et profitant du flux et du reflux de la marée, il allait au large de l’île d’Aix guider les navires à travers les dangers de l’estuaire. Étienne apprit donc la manœuvre des voiles à bord des pilotines Jeune-Estelle, Jeune-Elizabeth et Jeune-Nancy par tous les temps et à toutes les heures. Après l’île d’Aix, sur la rive sud de l’estuaire, à tribord, se trouvaient l’île Madame et Port des Barques, en face Fouras et son fort Vauban puis la jetée du Port sud et le fort Lapointe dit fort Vasou.

Alors, lorsque ce 7 août 1875, bien des années plus tard et désormais Pilote de la Flotte de la Royale, il prit en charge le pilotage du Finistère, ce fut pour lui un jeu d’enfant, retrouvant le petit pilotin qu’il fut jadis, avec qui il faisait d’émouvantes retrouvailles. Étienne n’avait pas besoin de carte marine pour savoir que jusqu’à Rochefort, c’était maintenant un long serpent de mer d’une quinzaine de kilomètres sur cette Charente dont les flancs son faits de vases et de roseaux la bordant d’un lit couleur de café au lait. Si le brouillard empêchait de bien les distinguer aux alentours, il savait que tout du long paissaient des vaches dans les prés-salés et les marais, contournant les carcasses de vieux chalutiers de pêche croupissant dans les herbes et les vasières. Quelques hérons cendrés, perchés sur une patte au bord des berges, attendaient leur pitance de grenouilles et de petits poissons, alors qu’un vol de colverts paradait dans le ciel.

Un peu plus loin, sur les berges, juste après la Fontaine de Saint-Nazaire qui approvisionnait en eau les vaisseaux du roi, est niché le Fort Lupin fondé par Vauban, ceinturé d’un fossé en eau avec son pont-levis et ses échauguettes. Étienne pêchait l’anguille autrefois ici, un peu plus loin avec son père, dans une mare propriété de la famille dénommée Les ajoncs du fort où son grand-père découvrit un jour des ossements qui s’avérèrent être ceux de quelques prêtres réfractaires morts sur les pontons-prisons de la Révolution et oubliés ici, dormant depuis des lustres dans les vases des marais de Fort Lupin.

Une bien triste période de notre histoire ! pensait Étienne tandis que le Finistère longeait tranquillement le Canal du Grand-Écourt jusqu’à la hauteur de Soubise. Passées les Écluses des Cougnaux, après avoir laissé la Pointe de la Parpagnole à bâbord, il pilotait le navire dans un long virage à droite, contournant la Pointe sans Fin, royaume des ragondins, avancée d’eau dans les terres sur lesquelles, comme par magie, on a l’impression de voir les navires glisser à travers champs. Là il devinait avec un petit sourire le carrelet de pêche de son cousin Milou. En face s’ouvrait le canal de Charras, puis une ligne droite à longer l’Écluse des Roseau avec, à l’opposé, la Prée de la Pibale où s’adossait Rochefort. Ah ça, des pibales il s’en était régalé Étienne et pas qu’un peu, lorsqu’avec quelques autres jeunes pilotins, sur leur temps libre ils allaient pêcher la civelle. Une partie de la pêche était vendue à prix d’or et l’autre c’était pour leur bec ! Maman Esther les cuisinait à la mode du Pays basque et tout le monde se régalait !

A la hauteur de Soubise, la cale du bac permettait la traversée du fleuve, ce bac qu’il avait pris bien souvent en allant de Port-des-Barques à Rochefort, bien avant que Ferdinand Arnodin construise le transbordeur. Enfin ce fut une grande boucle jusqu’aux marais de Martrou et un dernier virage bâbord laissa entrevoir à l’équipage du Finistère l’Arsenal et son moulin à dévaser signalant l’entrée de la ville de Colbert.

Bientôt les matelots arrimèrent le navire, racontant aux marins de faction que sans leur expérimenté pilote à la barre ils n’auraient jamais pu gagner le port de Rochefort en temps et heure et qu’à cause du brouillard immense ils n’avaient rien vu du trajet fluvial. Étienne souriait dans sa barbe, imaginant sa Charente comme une femme gracile, longue et élégante, alanguie sur un rivage de la côte. Neptune aurait-il eu l’inspiration de transformer son fleuve en sirène…?

-----------------------------------

FO.GE.FOR n’existait pas encore ! Souvenirs, Jean Louis Doucet.

C’était en 1960, il y avait un an que j’étais marié et la tante de mon épouse m’avait demandé de me joindre à mon beau frère, Michel Cazaux qui venait à la suite du décès de son père, Maître Cazaux, notaire à Labouheyre de quitter son poste au service financier chez TOTAL et de rentrer aux Papeteries de Gascogne ou après avoir été Secrétaire administratif il a terminé comme Directeur Financier.

Notre mission était de faire une visite à Monsieur Lahary, « marchand de bois » à Ychoux pour savoir si la parcelle que lui proposait en coupe rase Mademoiselle Cazaux l’intéressait.

Nous étions attendu et nous avons été avalés par deux fauteuils de cuir, éclairés depuis le bureau de notre hôte, nous l’entendions très bien sans vraiment le voir.

Après nous avoir dit qu’il avait fait visiter la parcelle par son métreur, il nous énuméra tous les défauts constatés par son homme de confiance, il y avait des fourchus, plusieurs tordus, des épaulettes de gendarmes à un nombre étonnant de pins.

Je faisais mes classes et je me dis, j’irai visiter cette pièce pour savoir ce qu’il faut en penser. Michel d’un mouvement de main me dit de ne rien dire.

Je crois finalement que le marché fut conclu.

Et Monsieur Lahary envoya une caisse de « Chasse- Spleen » à mademoiselle Cazaux.

Je demandais à notre tante ce que cela voulait dire.

Elle me dit que ce Monsieur était propriétaire de ce cru de Moulis (ou actionnaire je ne sais plus) et que lorsqu’un marché était conclu dans les normes il adressait une caisse de vin et Elle nous avoua qu’une fois elle en avait reçu deux. Etonné je lui demandais pourquoi, elle répondit en éclatant de rire : « c’est pour vous confirmer qu’il vous a b . . . . »

Je n’ai hélas jamais eu l’occasion de traiter ensuite avec ce gentilhomme, mais j’ai toujours bu du Chasse Spleen avec plaisir. Combien de pins vaut une caisse de vin ? Cela dépend du cru et du marchand.

Des grumes et des billes de bois ! Dieu sait si j’en ai transporté, d’énormes makorés et fromagers,

ces derniers à transporter en pontée sinon ils arrivaient moisis en Europe, les Sipos les Okoumés

Les magnifiques Bubingas et Aboudikrou, les Padouks et les Azobés et les Irokos livrés sur chalands ou entre deux flotteurs à cause de leur densité !

Cette photo de l’abattage d’un Makoré me fut donnée par un ami à Abidjan en 1960, j’étais second capitaine sur un « Liberty ship » Cette première bille pesait entre quarante et cinquante tonnes, tout un art de l’embarquer et de la saisir en pontée car elle ne rentrait pas dans les cales. On mettait en cale les billes jusqu’à 15 tonnes car il fallait installer des rappels pour les glisser dans les ailes. On avait 8000 tonnes de grumes en cale et 1800 tonnes sur le pont plus 200 tonnes de noix de Kola entre Abidjan et Dakar et le Liberty remontait doucement vers l’Europe.

L’absence de tronçonneuses me rappelle qu’en 1840 à l’inventaire du matériel de mon trisaïeul Pierre Ipoustéguy, Maître Charbonnier il y avait 68 haches (et deux scies pour le jambon !)

Pendant ce temps notre métayer à Liposthey débardait des petites billes avec les deux vaches tirantes : Marti et Chouanne, elles travaillaient quatre heures le matin et se reposaient l’après midi.

En 1970 j’étais agent maritime à Libreville (Gabon) On commençait à exporter des débités, des placages mais il y avait encore quelques « Grumiers ». Maintenant c’est l’exception et en 1984 j’ai terminé ma carriere en commandant un Porte Container. On en a construit d’énormes et il y en a 270 en attente à rouiller sur rades , car on a vu trop grand.

-----------------------------------

1 Premier embarquement

-----------------------------------

Tempête et avaries sur l’Angoumois en Nord-Irlande.

Un récit de Frank Morin

C’était en décembre 82, j’étais mousse sur l’Angoumois. Le patron s’appelait Yannick ….. Nous avons eu une panne de barre. Le vent soufflait à 10-11 beauforts et il y avait 10 à 15 mètres de creux. Nous étions en perdition, nous marchions sur les cloisons. Bien sûr, nous étions « à la cape », « à la chaule ». Le patron maintenait l’étrave face à la vague ou tout au moins s’efforçait de maintenir cette position ce qui n’était pas évident. Nous étions en avant-lente-demi et toujours à la barre, très attentif. Lorsqu’une vague plus grosse que les autres arrivait, il fallait ralentir encore et la négocier. Souventes fois, c’était la deuxième ou troisième vague qui était la plus méchante et qui déferlait. Souvent, cela arrivait que les carreaux explosent sous le choc. Nous avons appelé Claudy Raymond, qui était patron sur l’Antioche IV, un navire de la SARMA, notre armement. Heureusement, il était dans la zone. Il a mis le cul de son bateau devant l’étrave, on a réussi à récupérer ses funes et il nous a commencés à nous remorquer. Tout à coup une fune a cédé…Nous avons prié pour que l’autre tienne le coup. Nous étions au Nord-Irlande. Nous n’avons pas pu nous arrêter à Belfast qui était en pleine guerre. Nous sommes donc allés jusqu’à Dublin. Claudy Raymond nous a négocié un accostage nickel ! Le soir, les deux équipages ont fêté l’aventure qui se terminait bien. Quant à nous, nous sommes restés une semaine à Dublin pour réparer et sommes repartis pour 15 jours de pêche !

-----------------------------------

Un récit de Roger Barbotin

J’étais patron du Saint-Marc, le porteur à déblais qui accompagnait la drague à vapeur TD6. Ce porteur ainsi que son sistership, le Bout blanc recevait les matériaux qui étaient extraits par la drague. Cette vase était ensuite libérée par des portes à clapets qui s’ouvraient sous le navire. Nous transportions environ 520 tonnes par voyage. Le Saint-Marc mesurait plus de 42m de longueur et près de 10m de large. Nous étions 6 à bord, un patron, un second, 2 mécaniciens et 2 matelots. On travaillait selon les marées. La drague sortait du fond de la vase, bien sûr, mais aussi toutes sortes de choses : des mines, des grenades, des bombes, des voitures, des camions, des motos …Il nous fallait sortir tout ça, dégager le long des quais des souilles de façon à enlever tout ce qui était dangereux. Il nous est même arrivé de sortir des wagons, des poutrelles de fer qui étaient d’un poids impressionnant !

Nous avons repêché l’ancre d’un navire qui était venu au môle d’escale du port de commerce de La Pallice et qui avait dû appareiller en catastrophe. Il avait perdu son ancre, une ancre qui faisait plus de 10 tonnes et qu’il a fallu embarquer sur le Saint-Marc et qui a été soulevée et déposée avec une grue sur les quais.

2 Garçon de carré dans la tempête

C’est à cette fonction que j’ai navigué sur le France 1. J’ai fait trois points sur la frégate, le point A, le point J et le point K. Le plus mouvementé fut sûrement le Point K. Nous avons eu 18 mètres de creux et 200 kms heure de vent pendant 27 jours, des coups de gite de plus de 30°jusqu’à avoir une fois 43° je me demande encore aujourd’hui comment on s’est redressé, car à la passerelle, on ne devait pas rigoler pour tenir la barre. Mais bon ... On n’y pensait pas, on marchait plus sur les cloisons que sur le sol des coursives. Nos chaussures laissaient des marques jusque 50cm au dessus du parquet ! Inutile de nettoyer …le lendemain il y en avait autant ! Donc, on attendait La Pallice pour tout remettre en état. Pour servir à table, pas de problèmes. Par temps calme, je marchais sur le parquet en lino. Celui-ci était un vrai miroir tellement on le faisait briller. Cela nous aidait quand il y avait du mauvais temps ! Ca vous intrigue ? Je vais vous expliquer ! Quand il y avait de la gîte et du tangage, je me mettais sur le pas de la porte du carré avec mes plats. Le gars qui voulait remplir son assiette m’attrapait par la ceinture, je me bloquais entre deux chaises et je le servais. Je passais au suivant de la même manière, et je faisais de même avec les gars qui étaient dans le sens du tangage, je passais d’une table à l’autre, en glissant d’un bout à l’autre du carré. Et c’était comme ça si souvent que cela ne nous frappait pas plus que ça !

-----------------------------------

Claude Gueguen, patron à 18 ans

Ma famille est bretonne. Mon grand-père était des environs de Morlaix, à Henvic exactement. Mon père a été marin sur les Terre-neuvas qui partaient de Bordeaux. Nous habitions rue du Duc à La Rochelle. Je voulais être marin et j’ai fait l’Ecole des Mousses à 14 ans. J’ai embarqué pour ma première marée sur le Marie-Thérèse II (armement ARPV) en 1939. Je me souviens du nom du patron : François Jacq et du Bosco, Lhostis. Je me souviens aussi que j’ai été malade comme un chien pendant 4 jours ! Pendant la guerre, des bateaux boulonnais étaient réfugiés à la Rochelle. Je me souviens que le travail était organisé afin que tous les pêcheurs aient du travail. Les marins effectuaient alors deux marées puis restaient à terre les deux marées suivantes. J’ai profité de ce temps à terre pour suivre les cours et passer mes brevets. J’ai obtenu mon « patron de pêche » le 11 mai 1943 à 18 ans ! Je commanderai pour la première fois en 1948 pour un remplacement sur l’Othello (Armement Lebon). Puis, j’embarque sur le Jean-Pierre (armement Marzin) et j’y resterai près de 10 ans. C’était un bon bateau construit en Belgique en dédommagement de guerre. A cette époque, nous pêchions jusqu’à Bishop au sud-ouest de l’Angleterre, il y avait du poisson partout.